陸豐政協網: m.nniifjq.cn 發布時間:2017-01-19 發布者: 字體:大 | 中 | 小

鄭建城

清代《永逸碑》,長方形,高110厘米,寬55厘米,厚15厘米。咸豐十一年七月(1861年),陸豐知縣和綸所制,豎于東海鎮舊圩城隍廟旁。解放后城隍廟拆毀,此碑鋪在地面作鋪路石,1987年被我們挖出洗凈,細辨碑文,已全部抄錄(見附件一),內容記述縣官、鄉紳調處縣境治安事宜,對了解當時縣內治安有一定的參考價值。

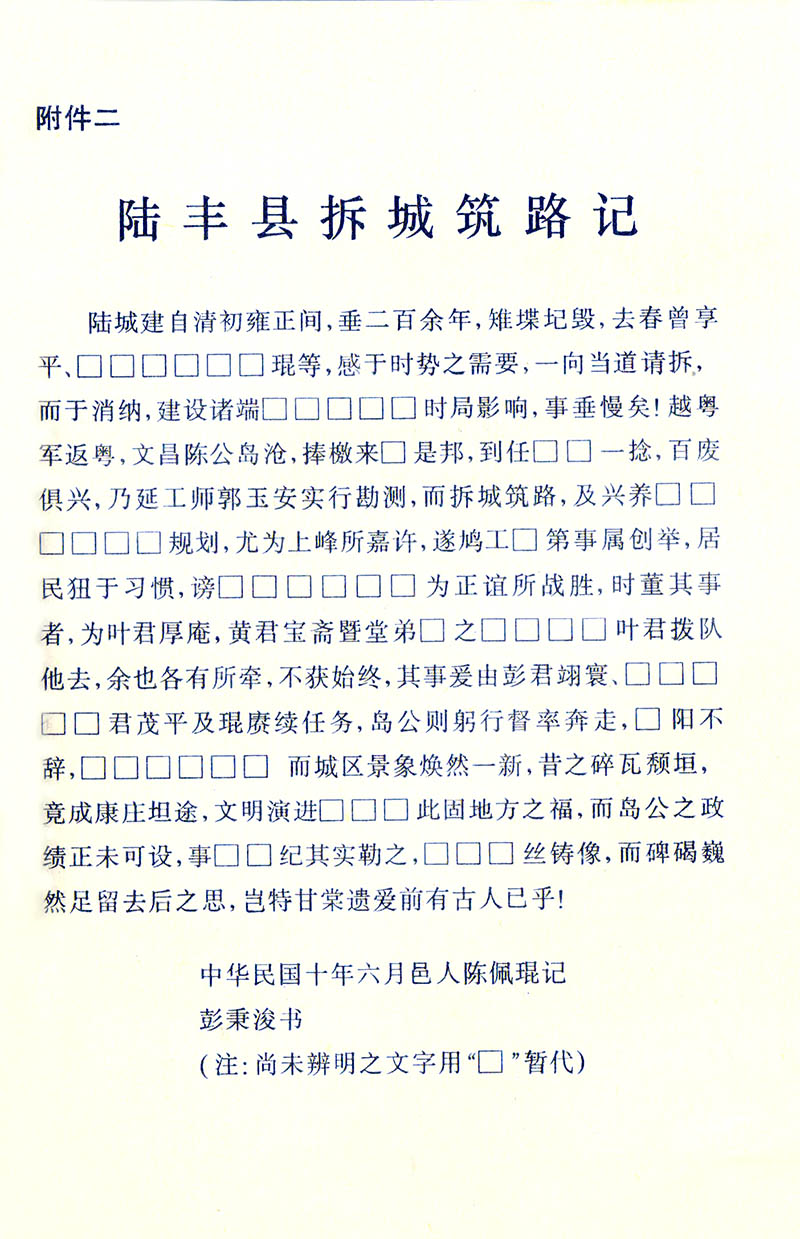

1988年,又在縣府大院內一穢土堆中,發現一塊碑刻,約180x 100厘米見方,厚20厘米,碑文豎寫,八成以上已辨別不清,但其中最靠右、左兩邊的兩行字卻清晰可見,右頭行曰:“陸豐縣拆城筑路記”,左尾行落款為“中華民國十年六月邑人陳佩琨記彭秉浚書”。陳佩琨(字適生,筆名適園居士),東海鎮人,清末秀才,時任龍山高等小學教員。彭秉浚(字翊寰),時任縣教育局長。我們在縣檔案館查閱《彭翊寰先生哀思錄·遺墨》中,有該碑文的影印件,從影印件看出,在影印前,碑文一些文字(特別是一些具體人姓名)已被涂掉,又可從石碑實物觀察到,在影印件的被涂處已被磨平,除這部分文字無法辨認外,在影印件中尚能抄錄大部分文字(見附件二),可以理會碑文的大意。據清代《陸豐縣志》載:東海滘寨城初建于明崇禎九年(1636年),高一丈六尺,周圍共一百三十九丈一尺,清雍正九年(1731年)建置陸豐縣時,定為縣署所在地,對寨城進行擴建,向北拆遷展地,增筑新城,周圍擴至三百二十一丈一尺,添筑馬路二百七十八丈一尺,可見寨城具有相當規模。民國十年拆城筑路是一大事,所以邑人以碑刻記之。此碑原豎何處,我們無從知曉,1991年5月,托陳清泉先生(東海鎮人)訪問知情人陳國堅先生(90歲),得知該碑最初嵌豎在國民黨縣政府大門口的墻上,地點即今縣信訪辦公室前面兩株大榕樹以南數步處,至民國廿二年(1933年),縣長楊幼敏任內,將縣政府大門圍墻往南移出20米,遂將該碑拆棄。1991年縣政協派人把該碑運至縣檔案館門前埕邊,1991年10月,彭翊寰親屬將該碑運回家鄉一陸河縣水唇鎮楓林村保存。

兩塊碑文原為繁體字、無標點,為方便閱讀,由筆者改用簡化字,并加以標點。

(作者:陸豐方志辦)

附件一

永逸碑

蓋知縣者,須知一縣之事也,余自去冬涖任以來,遍詢此邑風土人情,惟械斗固習,實關系乎民財民命,余所以他務未遑,先于胡厝園,法留塘等村,素有匪徒搶劫陸路者,設立棚寮二座,各派壯勇六名,建旗住卡,晝夜巡防,而陸路遂清;并于后坎、蕉坑、霞繞等鄉,素有匪徒阻撓水路者,各授官旗,分段查緝,而河道也通。隨即督帶兵勇,先將大安、石寨等處,選舉公正紳士,前赴各鄉,懇切勸諭,息斗安常,而各鄉紳耆,即具遵結,互相和睦,并將新舊兩圩紅黑二旗全行燒毀,如有鄉團更練應用旗幟之處,俱改用黃旗,以絕斗根。及后坎、河田、水唇各處,次第俱具遵結,安居樂業,并將彭、羅兩姓,太平、連平兩約,現令改為和平一約,亦絕爭端之一道也。爰于城隍殿旁懸掛“四境一家”匾額,猶恐及久變更,復泐“永逸”石碑,一道將原舉公正紳士,所勸各鄉紳耆,遞具遵結之姓名,分刻于后,俟后世子孫,見前代祖父,即經遵勸,永遠和好,不至復起爭競之端,云爾也。

今將處息各鄉斗案公人姓名臚列,以垂永遠。

處息舊圩、上埔等鄉公人:舉人黃觀瀾、貢生黃超;具遵結人:陳中理、林茂舉、黃進騰;林奕耀、林奕占、林彌高。

處息后坎、虎島、后陂、官田埔等鄉公人:職員陳俊利、陳宏貴、胡萬選。生員:林仲修、余熊吉。具遵結人:鄭承造、林維坤、沈開周、歐鳳儀、余亞訓、賴萬山。

處息崎砂鄉吳、雜姓公人:馬守挹、黃進騰、林茂峰、鄭紹誼、張以文。具遵結人:吳勝如、吳勝輝、吳勝亮、黃友順、黃友鎮、陳廣海、陳賢滿。

處息石寨、大安圩等鄉公人:職員馬守挹、胡萬選;生員林仲修。具遵結人:黃梅植、黃超、黃道齋、黃修、吳德純、吳大川、蔡日秀、鄧應麟。

處息西山、青塘等鄉公人:職員胡萬選,耆民郭義成,生員林仲修、吳德純。具遵結人:曾佩芳、曾毓麟、曾屏翰、曾正中、黃貴鳳、黃成干、黃成鰲、黃貴扶。

處息河田一帶各圩鄉村公人:揭陽縣職員劉象揚,生員張耀光;候選訓導范經。具遵結人:彭衍臺、彭明溪、羅安瀾、羅濟霖。

咸豐拾壹年柒月孟秋

同知銜、知陸豐縣事和綸,鳩工志刊

掃一掃分享該新聞